Показаны сообщения с ярлыком крестьянство. Показать все сообщения

Показаны сообщения с ярлыком крестьянство. Показать все сообщения

понедельник, 1 августа 2016 г.

Коллективизация для чайников. Вопрос о земле

Олег Двуреченский, кандидат исторических наук

Ярлыки:

большевики,

земля,

коллективизация,

крестьянство,

товарный хлеб

Царь-голод. Вопрос о земле. Олег Двуреченский

Олег Двуреченский, кандидат исторических наук

Ярлыки:

Двуреченский,

крестьянство,

малоземелье,

Россия,

царизм

пятница, 22 ноября 2013 г.

Путин и Революция.

Оригинал взят у в Путин и Революция.

Сегодня, наш президент, будучи на заседании Российского литературного собрания, отвечая на вопрос писателя Сергея Шаргунова о фигурантах "болотного дела" сказал следующее: "Мы все должны учиться жить по закону и понимать, что, если кому-то будет позволено нарушать этот закон - срывать погоны с полиции, бить в лицо, мы можем столкнуться с такими же проблемами, с которыми столкнулись в 1917 году. Кто-нибудь этого хочет?»

И эта фраза так сильно резанула мне по глазам при прочтении, что я решил немного просветить бывшего тов. Путина насчет 1917 года, если он не знает, или делает вид, что не знает, что на самом деле привело Россию к событиям февраля-октября 1917 года.

Итак, уважаемый бывший товарищ, а ныне, господин Путин. К событиям февраля 1917 года привели следующие факторы:

- полное политическое бессилие власти в лице императора Николая II и Государственной Думы направить страну на выход из политического и экономического кризиса в который они ее сами и загнали неудачей в Русско-Японской войне, вступлением в совершенно не нужную России Первую Мировую войну, навязанную России «союзниками» и связанные с этой войной колоссальные экономические убытки, человеческие потери и падение морального духа.

-серьезное ухудшение экономической ситуации. Подробнее тут.

- полное игнорирование властью интересов простых людей

- полное идеологическое исчерпание. Народ начал утрачивать веру в абсолютизм и церковь.

Именно эти основные факторы привели к февральской революции 1917 года, когда к власти пришла буржуазия, надеясь выправить ситуацию. И уж конечно битье полицейских не имеет никакого отношения к этому вопросу. Законы в том же 1917 году были построже и соблюдались получше. А к октябрю 1917 года все стало только хуже, временное правительство не только не смогло улучшить ситуацию в стране, а еще и ухудшило ее на порядок. И большевики, по сути, спасли страну от распада и других бед связанных с этим.

А теперь давайте посмотрим, как обстоят дела в современной России.

- Полное идеологическое исчерпание на лицо, у нас в конституции прописано что у Государства не может быть идеологии! А без идеологии народ, живущий в государстве, уподобляется скоту, который разводят на мясо, молоко и шерсть. В следствии отсутствия идеологических регуляторов общество идет в разнос: падение морали, смена ценностных ориентаций и так далее.

- полное политическое бессилие власти, доходящее до гротеска. Например, Сердюков разваливший и обворовавший армию (читай Государство) со своими бабами, не только не сидит, но и трудоустроен на новую доходную государственную должность. Таких примеров масса, вся наша больная реальность состоит практически из них.

- полное игнорирование интересов простых людей властью. Пример: ювенальная юстиция, которую медленно протаскивают в Думе, не смотря на огромное противодействие общества этим процессам. Еще, пожалуйста, уничтожение РАН. Реформа ЖКХ от которой будет только хуже. И многое другое.

- экономический кризис, который надвигается на весь мир и на Россию в том числе. Наползает медленно, но неотвратимо. Чтобы проверить, достаточно просто посмотреть темпы роста ВВП, как один из показателей.

Так что же мы видим в настоящем? А видим мы наличие почти всех тех факторов, которые привели к революции в начале века. Они вот тут, здесь и сейчас. И поэтому опасения Путина насчет повторения событий 1917 года вполне понятны. Но вот только в его фразе я не вижу желания менять курс и решать таким образом проблемы, как ждали некоторые наивные товарищи, а вижу желание закручивать гайки, то есть ужесточать закон и наказание.

Что же, на определенном этапе это может спасти положение, но чем сильнее закручивать гайки, не улучшая, а ухудшая жизнь людей, тем больше вероятность сорвать резьбу и вот тогда будет очень и очень нехорошо.

Теперь стоит отметить, что я, как и мои товарищи по Сути Времени, ни в коем случае не поддерживаю белоленточный протест. Считаю его еще более вредным для страны чем правление Путина, это то же временное правительство в 1917 году, которое приведет Россию к полному хаосу и распаду. Но все дело то в том, что силы способной спасти страну, аналогичной большевикам в 1917 году на современном политическом поле нет! А в отсутствии такой силы, спонтанный народный протест будет перехвачен именно белоленточной оппозицией, потому, что другой активной силы просто нет. Или она пока крайне мала и не может повести за собой массы. Результат прихода к власти на волне народного протеста тех же навальных-касьяновых-рыжковых мне совершенно понятен. Хаос и распад.

Какие выводы можно сделать из вышесказанного.

Первое, смены курса не будет. Совсем. Если раньше теплились какие-то слабые надежды, то сейчас их уже нет. В лучшем случае попугают либералов и то не сильно.

Второе, текущий курс доведет ситуацию до взрыва в обозримом будущем.

Третье, и самое главное, готовить, учить и развивать альтернативную силу желательно до взрыва народного недовольства, не рассчитывая ни на кого кроме себя. Ведь уже давно было сказано и спето:

Ни бог, ни царь и ни герой.

Добьёмся мы освобожденья

Своею собственной рукой….

И эти строки не потеряли актуальности сегодня.

Сегодня, наш президент, будучи на заседании Российского литературного собрания, отвечая на вопрос писателя Сергея Шаргунова о фигурантах "болотного дела" сказал следующее: "Мы все должны учиться жить по закону и понимать, что, если кому-то будет позволено нарушать этот закон - срывать погоны с полиции, бить в лицо, мы можем столкнуться с такими же проблемами, с которыми столкнулись в 1917 году. Кто-нибудь этого хочет?»

И эта фраза так сильно резанула мне по глазам при прочтении, что я решил немного просветить бывшего тов. Путина насчет 1917 года, если он не знает, или делает вид, что не знает, что на самом деле привело Россию к событиям февраля-октября 1917 года.

Итак, уважаемый бывший товарищ, а ныне, господин Путин. К событиям февраля 1917 года привели следующие факторы:

- полное политическое бессилие власти в лице императора Николая II и Государственной Думы направить страну на выход из политического и экономического кризиса в который они ее сами и загнали неудачей в Русско-Японской войне, вступлением в совершенно не нужную России Первую Мировую войну, навязанную России «союзниками» и связанные с этой войной колоссальные экономические убытки, человеческие потери и падение морального духа.

-серьезное ухудшение экономической ситуации. Подробнее тут.

- полное игнорирование властью интересов простых людей

- полное идеологическое исчерпание. Народ начал утрачивать веру в абсолютизм и церковь.

Именно эти основные факторы привели к февральской революции 1917 года, когда к власти пришла буржуазия, надеясь выправить ситуацию. И уж конечно битье полицейских не имеет никакого отношения к этому вопросу. Законы в том же 1917 году были построже и соблюдались получше. А к октябрю 1917 года все стало только хуже, временное правительство не только не смогло улучшить ситуацию в стране, а еще и ухудшило ее на порядок. И большевики, по сути, спасли страну от распада и других бед связанных с этим.

А теперь давайте посмотрим, как обстоят дела в современной России.

- Полное идеологическое исчерпание на лицо, у нас в конституции прописано что у Государства не может быть идеологии! А без идеологии народ, живущий в государстве, уподобляется скоту, который разводят на мясо, молоко и шерсть. В следствии отсутствия идеологических регуляторов общество идет в разнос: падение морали, смена ценностных ориентаций и так далее.

- полное политическое бессилие власти, доходящее до гротеска. Например, Сердюков разваливший и обворовавший армию (читай Государство) со своими бабами, не только не сидит, но и трудоустроен на новую доходную государственную должность. Таких примеров масса, вся наша больная реальность состоит практически из них.

- полное игнорирование интересов простых людей властью. Пример: ювенальная юстиция, которую медленно протаскивают в Думе, не смотря на огромное противодействие общества этим процессам. Еще, пожалуйста, уничтожение РАН. Реформа ЖКХ от которой будет только хуже. И многое другое.

- экономический кризис, который надвигается на весь мир и на Россию в том числе. Наползает медленно, но неотвратимо. Чтобы проверить, достаточно просто посмотреть темпы роста ВВП, как один из показателей.

Так что же мы видим в настоящем? А видим мы наличие почти всех тех факторов, которые привели к революции в начале века. Они вот тут, здесь и сейчас. И поэтому опасения Путина насчет повторения событий 1917 года вполне понятны. Но вот только в его фразе я не вижу желания менять курс и решать таким образом проблемы, как ждали некоторые наивные товарищи, а вижу желание закручивать гайки, то есть ужесточать закон и наказание.

Что же, на определенном этапе это может спасти положение, но чем сильнее закручивать гайки, не улучшая, а ухудшая жизнь людей, тем больше вероятность сорвать резьбу и вот тогда будет очень и очень нехорошо.

Теперь стоит отметить, что я, как и мои товарищи по Сути Времени, ни в коем случае не поддерживаю белоленточный протест. Считаю его еще более вредным для страны чем правление Путина, это то же временное правительство в 1917 году, которое приведет Россию к полному хаосу и распаду. Но все дело то в том, что силы способной спасти страну, аналогичной большевикам в 1917 году на современном политическом поле нет! А в отсутствии такой силы, спонтанный народный протест будет перехвачен именно белоленточной оппозицией, потому, что другой активной силы просто нет. Или она пока крайне мала и не может повести за собой массы. Результат прихода к власти на волне народного протеста тех же навальных-касьяновых-рыжковых мне совершенно понятен. Хаос и распад.

Какие выводы можно сделать из вышесказанного.

Первое, смены курса не будет. Совсем. Если раньше теплились какие-то слабые надежды, то сейчас их уже нет. В лучшем случае попугают либералов и то не сильно.

Второе, текущий курс доведет ситуацию до взрыва в обозримом будущем.

Третье, и самое главное, готовить, учить и развивать альтернативную силу желательно до взрыва народного недовольства, не рассчитывая ни на кого кроме себя. Ведь уже давно было сказано и спето:

…Никто не даст нам избавленья:

Ни бог, ни царь и ни герой.

Добьёмся мы освобожденья

Своею собственной рукой….

И эти строки не потеряли актуальности сегодня.

Ярлыки:

большевики,

временщики,

крестьянство,

пролетарии,

Путин,

Путин и Революция,

СССР

вторник, 7 мая 2013 г.

Первая русская революция 1905 года сквозь призму сатиры

Оригинал взят у

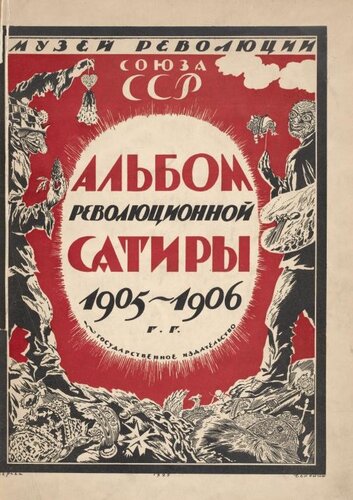

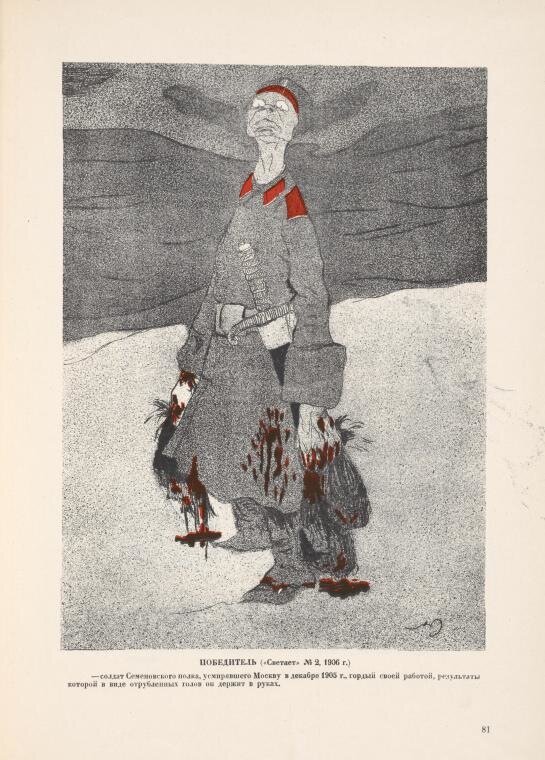

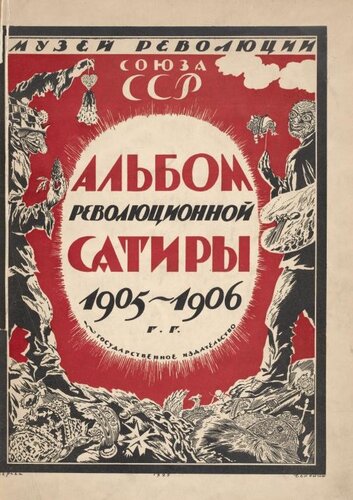

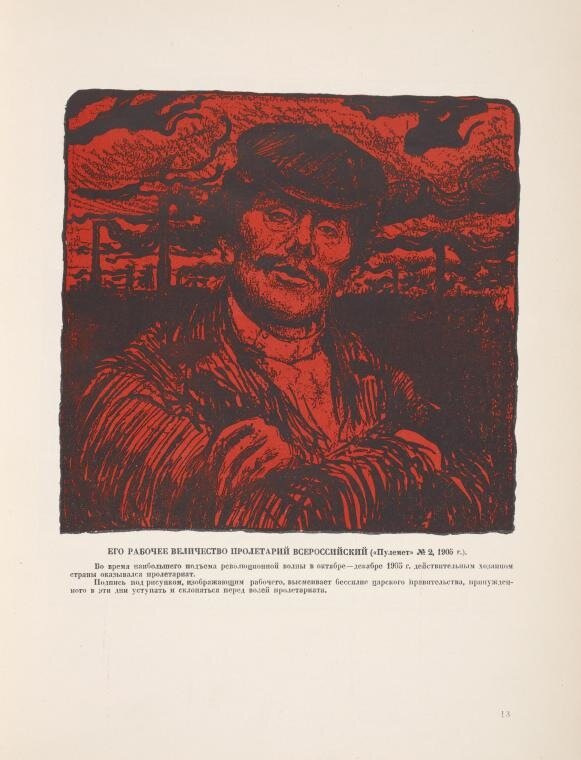

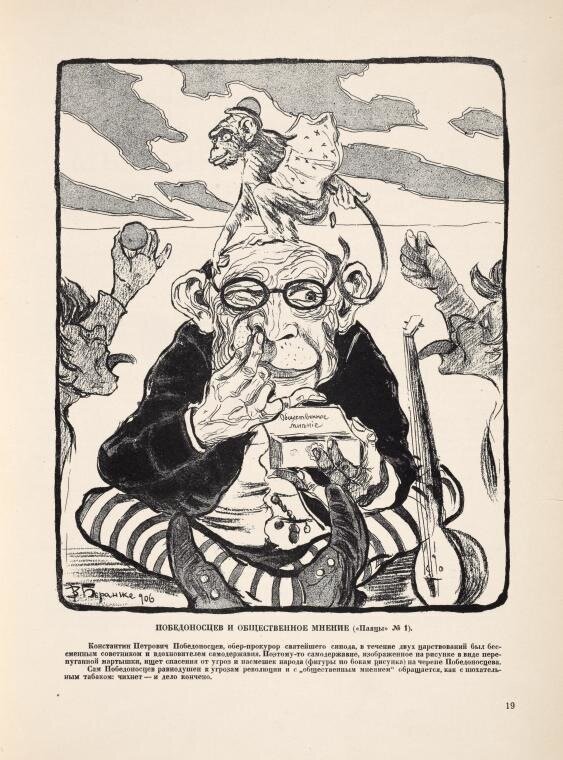

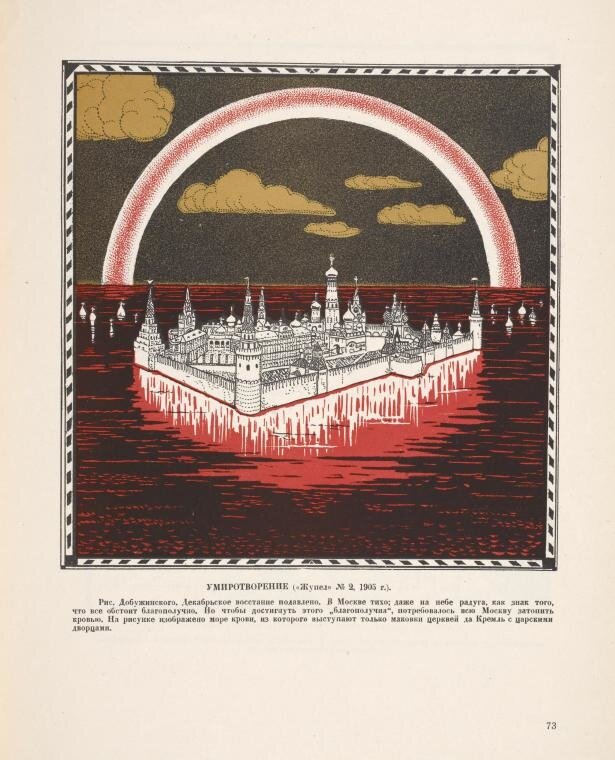

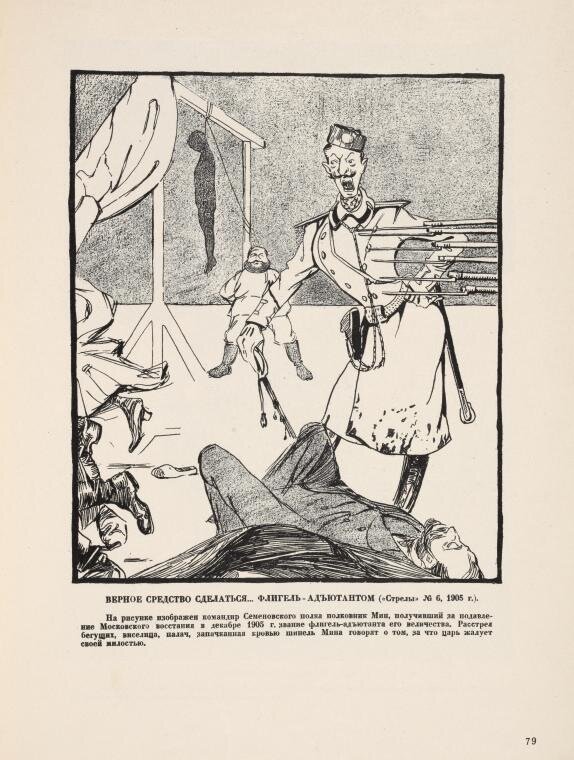

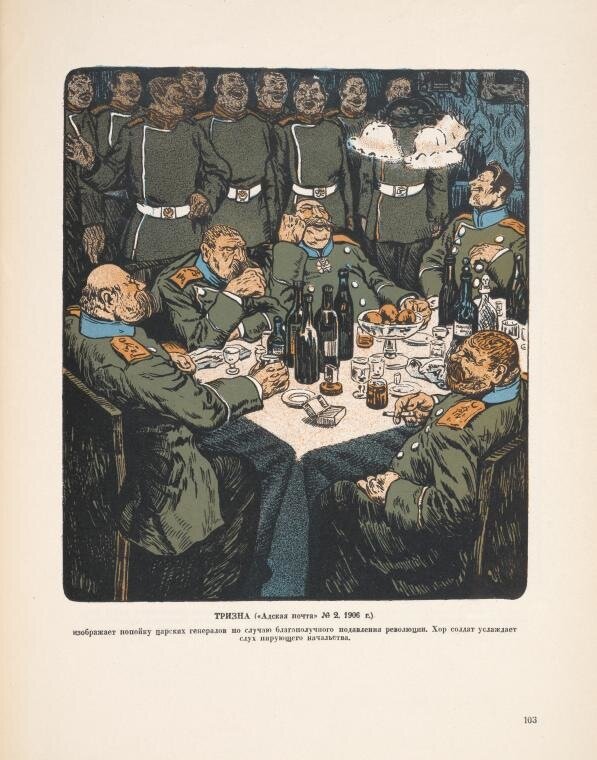

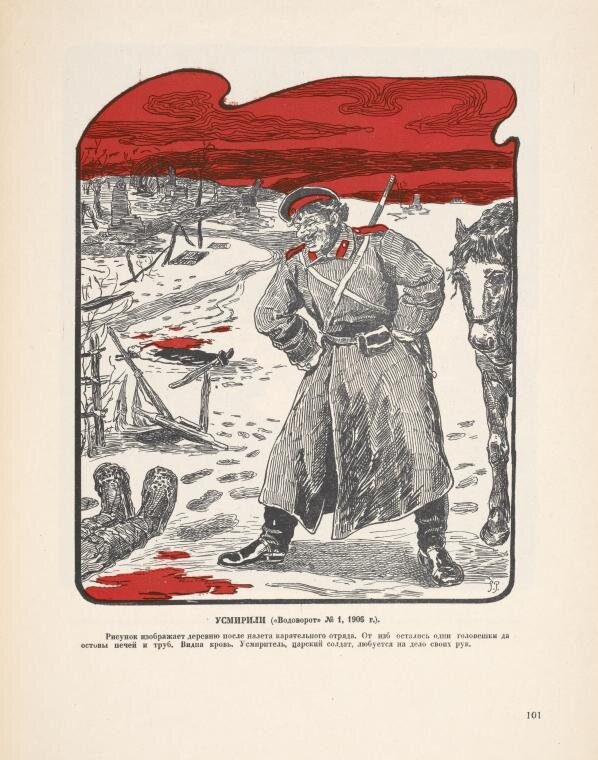

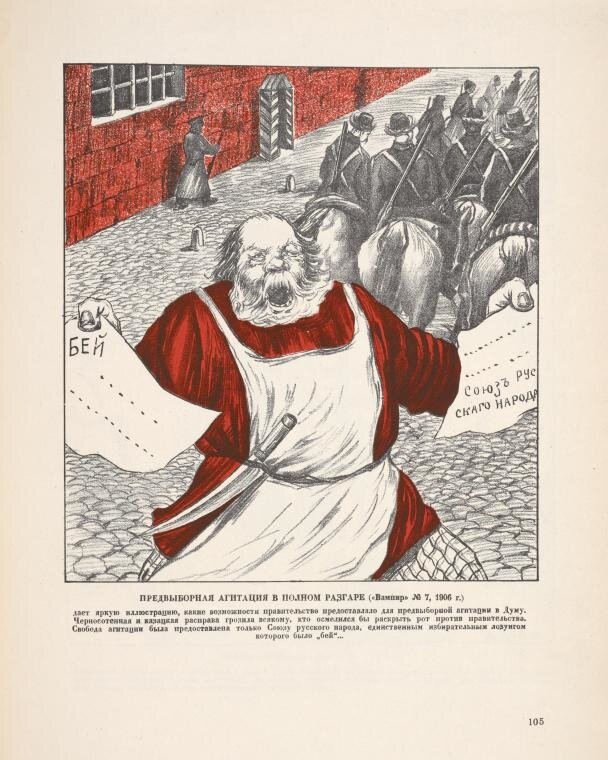

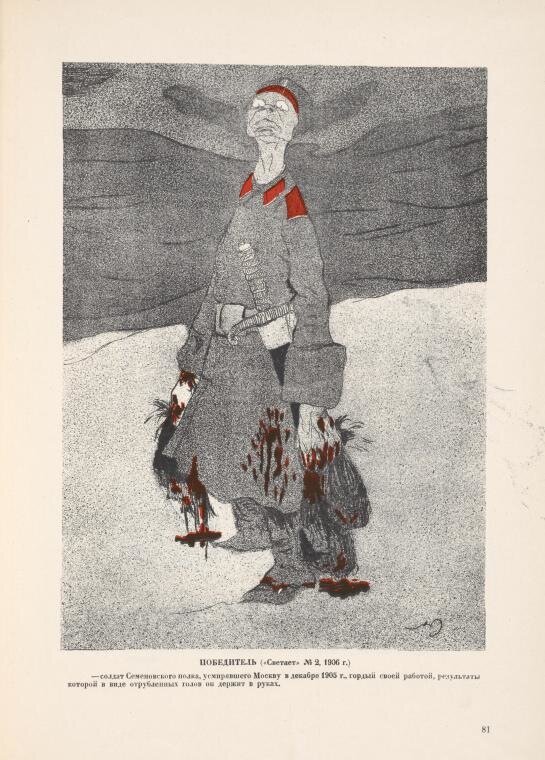

Сегодня историю Российской империи начала XX столетия пытаются изобразить пасторальным и патриархальным обществом, лишенным противоречий, боли, несправедливости и крови. Это не так. История первой российской революции 1905-6 годов сквозь призму революционной сатиры в "Альбоме революционной сатиры 1905-6 годов" под редакцией С.И. Мицкевича 1926 года издания, где собраны иллюстрации из разных российских изданий периода первой русской революции.

«Альбом революционной сатиры, 1905-1906 гг.»

«Убийство Сергея Александровича»

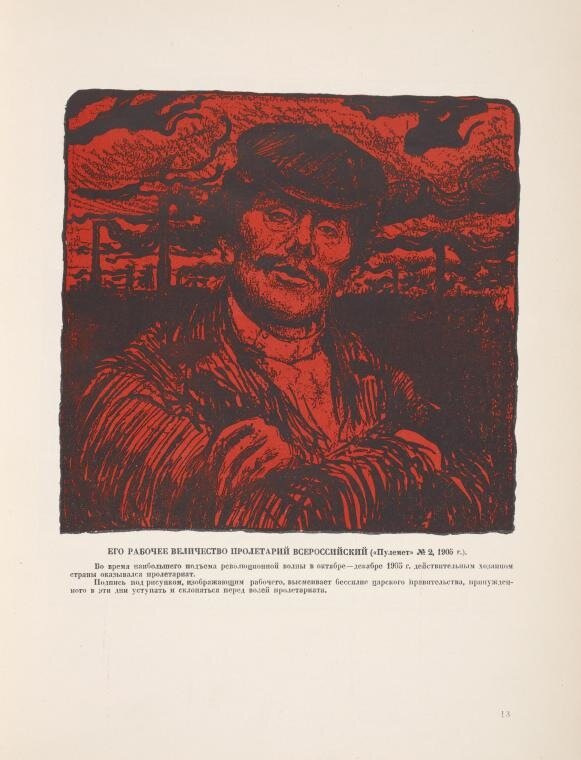

«Его рабочее величество пролетарий всероссийский»

«Ваше благородие, клапан-то отпустите»

«Гапониада»

«Мыши подгрызают трон»

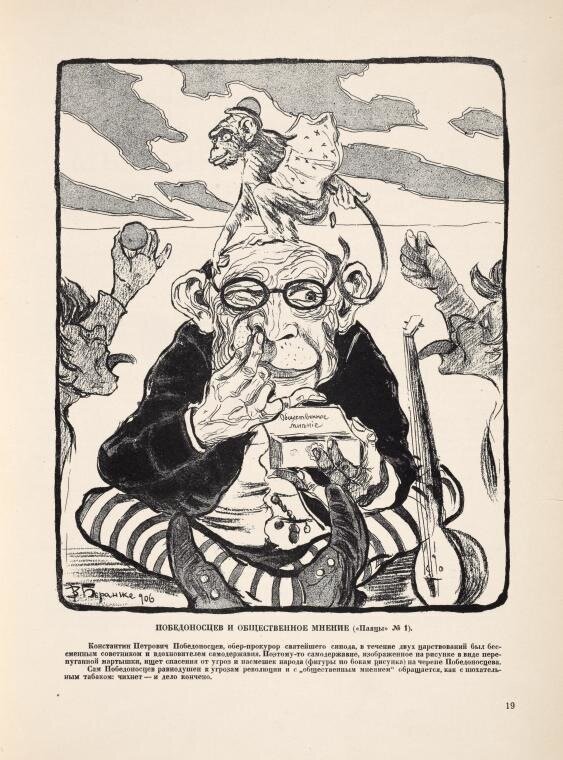

«Победоносцев и общественное мнение»

«Манифест Николая II с кровавой рукой»

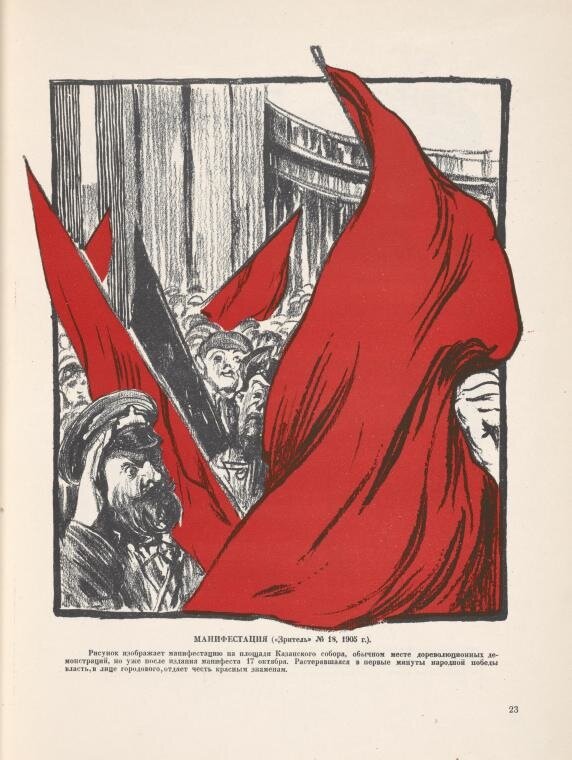

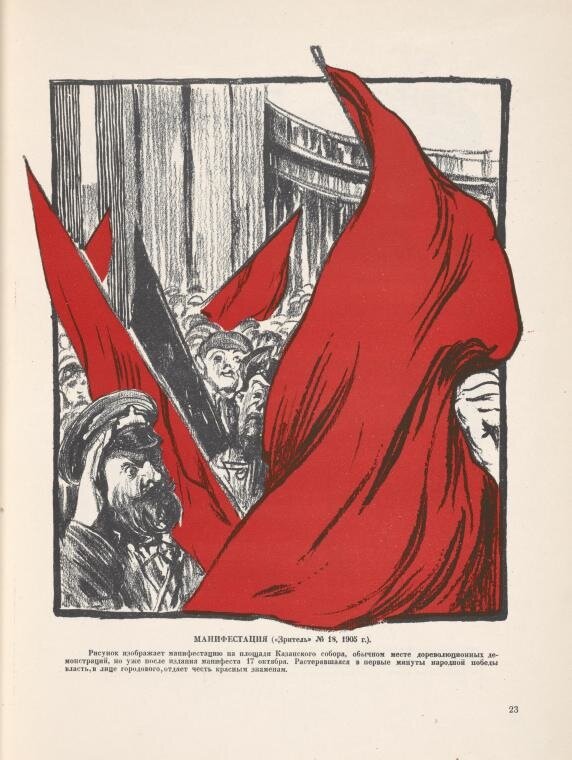

«Манифестация»

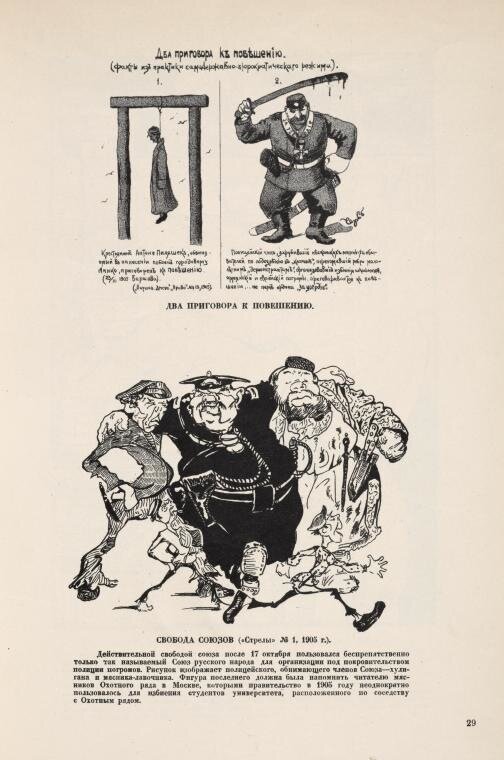

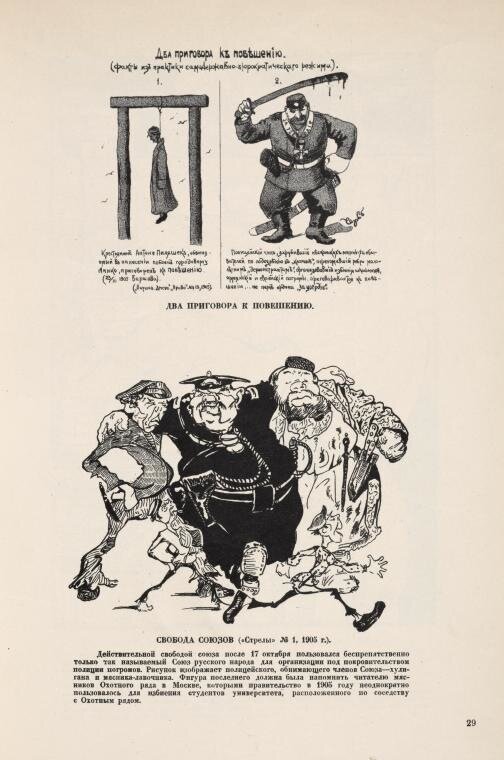

«Два приговора к повешению. Свобода союзов»

«Все свободы родились 17 октября и скончались 17 октября»

«Злой гений России»

«Октябрьская идиллия»

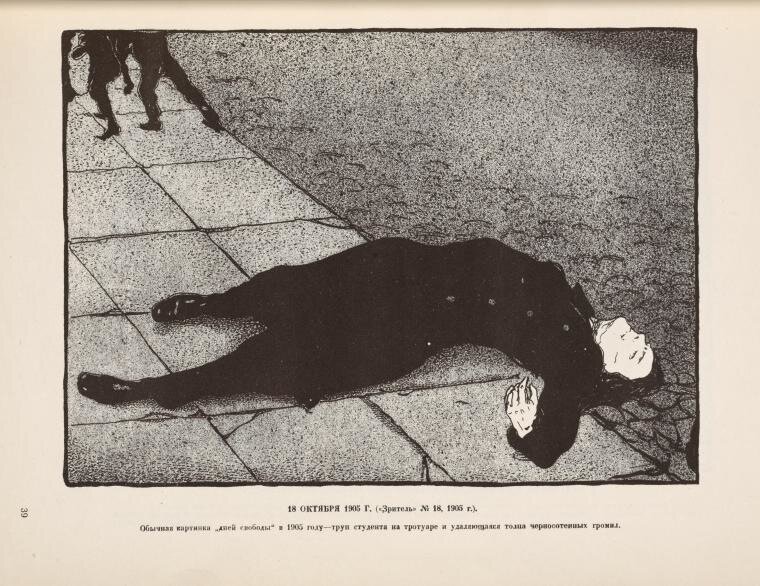

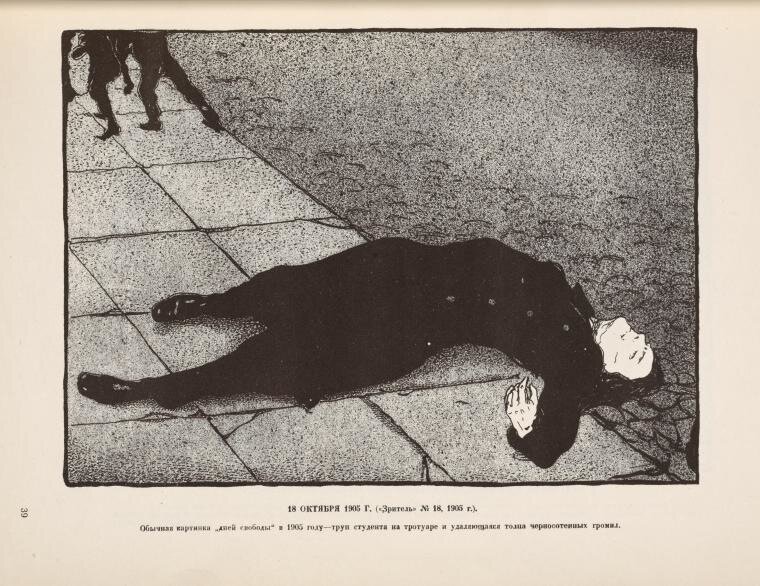

«18 октября 1905 г.»

«В царстве птиц: Трепов, Победоносцев и другие»

«Гамаюн - вещая птица»

«Орел-оборотень или политика внешняя и внутренняя»

«Витте: "Я знаю как спасти Россию"»

«Русская свобода родилась на море»

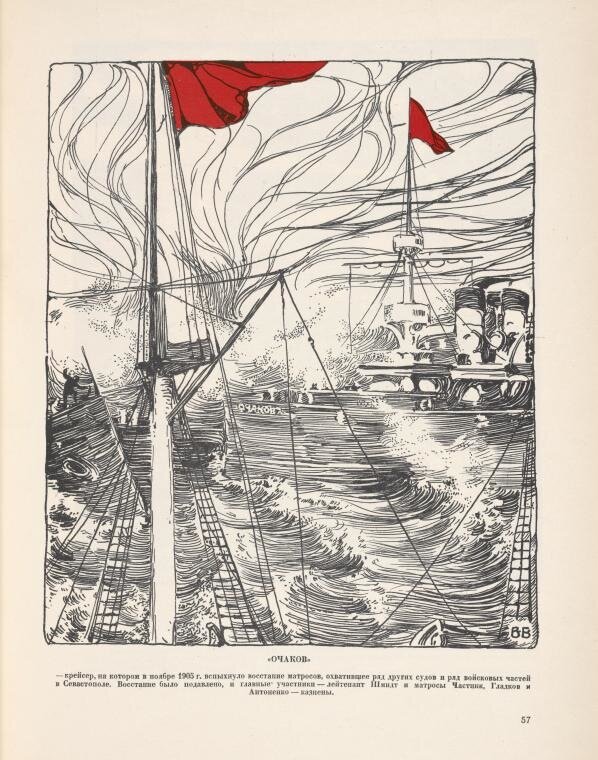

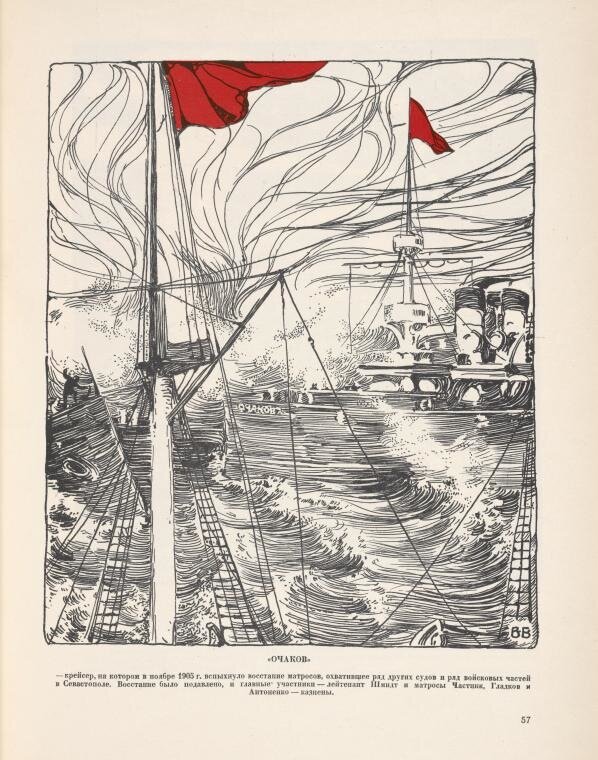

«"Очаков"»

«Как наш славный генерал крепость нашу покорял»

«Адмирал Бирюлькин»

«Солдатушки, бравы ребятушки, где же ваша слава?»

«Ну, тащися, сивка»

«Вступление»

«Бой»

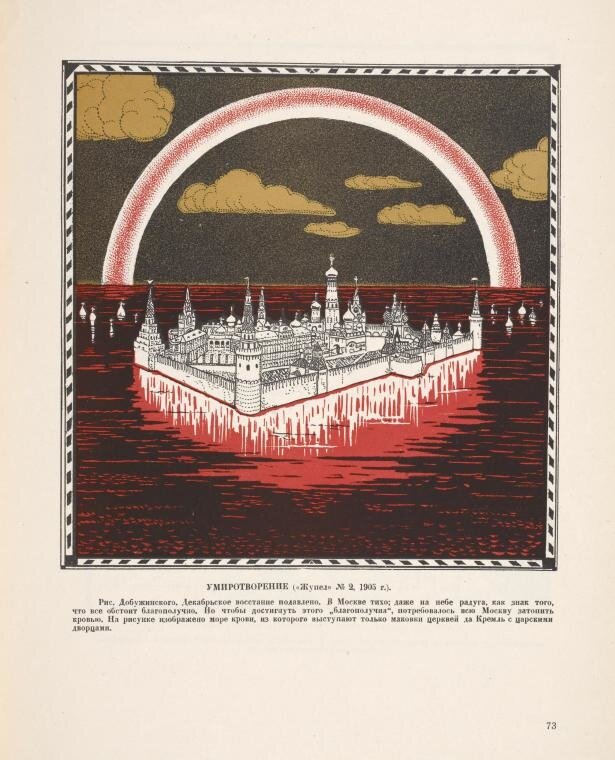

«Умиротворение»

«Адмирал Дубасов принимает ванну»

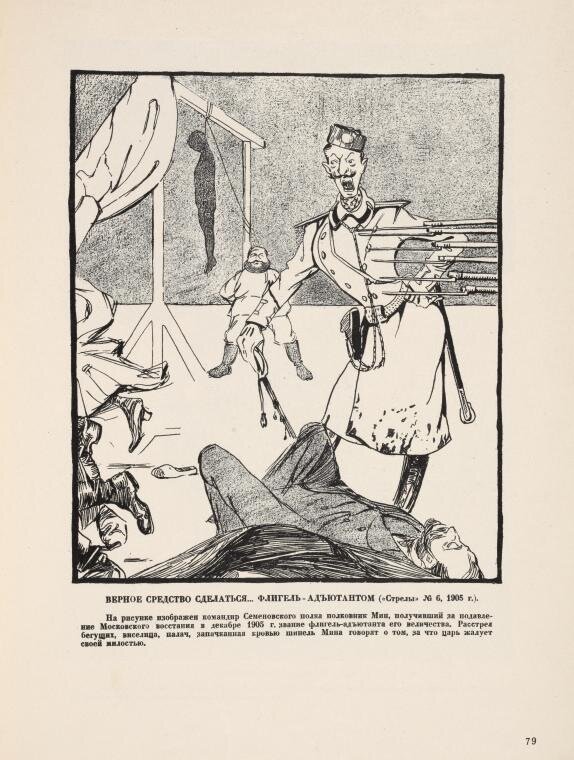

«Верное средство сделаться флигель-адьютантом»

«На виселицу»

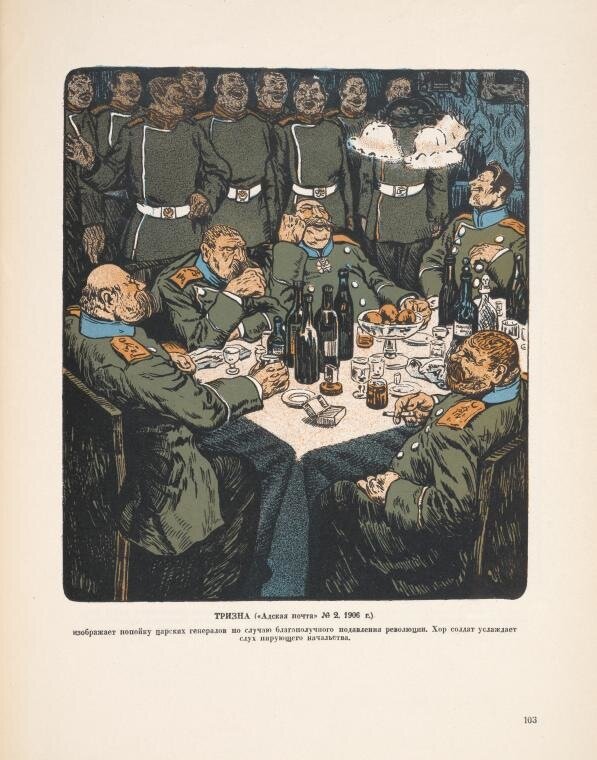

«Тризна»

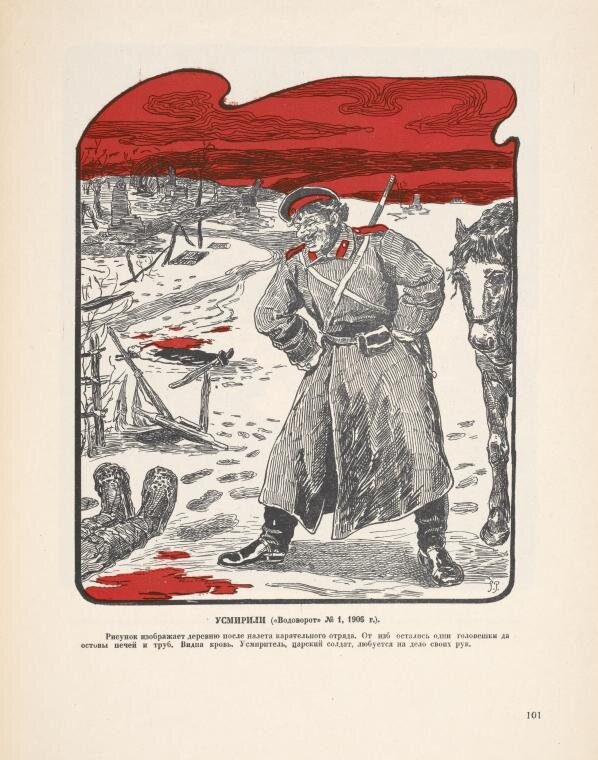

«Усмирили»

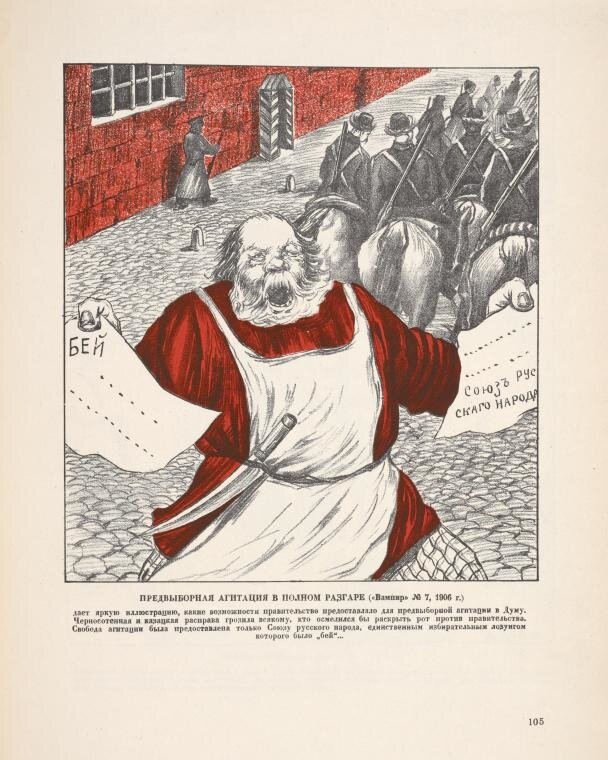

«Предвыборная агитация в полном разгаре»

«Фокус с Государственной Думой»

«Победитель»

«Отставка и с левой и с правой»

«Альбом революционной сатиры, 1905-1906 гг.»

«Убийство Сергея Александровича»

«Его рабочее величество пролетарий всероссийский»

«Ваше благородие, клапан-то отпустите»

«Гапониада»

«Мыши подгрызают трон»

«Победоносцев и общественное мнение»

«Манифест Николая II с кровавой рукой»

«Манифестация»

«Два приговора к повешению. Свобода союзов»

«Все свободы родились 17 октября и скончались 17 октября»

«Злой гений России»

«Октябрьская идиллия»

«18 октября 1905 г.»

«В царстве птиц: Трепов, Победоносцев и другие»

«Гамаюн - вещая птица»

«Орел-оборотень или политика внешняя и внутренняя»

«Витте: "Я знаю как спасти Россию"»

«Русская свобода родилась на море»

«"Очаков"»

«Как наш славный генерал крепость нашу покорял»

«Адмирал Бирюлькин»

«Солдатушки, бравы ребятушки, где же ваша слава?»

«Ну, тащися, сивка»

«Вступление»

«Бой»

«Умиротворение»

«Адмирал Дубасов принимает ванну»

«Верное средство сделаться флигель-адьютантом»

«На виселицу»

«Тризна»

«Усмирили»

«Предвыборная агитация в полном разгаре»

«Фокус с Государственной Думой»

«Победитель»

«Отставка и с левой и с правой»

понедельник, 8 апреля 2013 г.

Народнический миф о крестьянской общине и Ленин

Знали ли вы, ...

...что когда Ленину было лишь 23 он написал серьезную аналитическую работу "Новые хозяйственные движения в крестьянской жизни".

В ней Ульянов-Ленин, на основе данных земской статистики, дал марксистскую характеристику положения деревни, вскрыл процессы и формы развития капитализма в сельском хозяйстве, развенчал народнический миф о якобы нетронутом капитализмом «общинном» крестьянстве.

Ленин доказал, что, вопреки народническим теориям, капитализм в России развивается с неудержимой силой, что крестьянство в действительности раскололось на непримиримые классы: сельскую буржуазию (кулачество) и сельский пролетариат, растущие за счет размываемого при капитализме среднего крестьянства.

На основе богатейшего материала Ленин вскрыл мелкобуржуазный характер крестьянской общины, нелепость и вредность народнических представлений о крестьянской общине как основе социализма.

Он доказал, что в крестьянстве уже прочно укоренились буржуазные экономические отношения.

В ней Ульянов-Ленин, на основе данных земской статистики, дал марксистскую характеристику положения деревни, вскрыл процессы и формы развития капитализма в сельском хозяйстве, развенчал народнический миф о якобы нетронутом капитализмом «общинном» крестьянстве.

Ленин доказал, что, вопреки народническим теориям, капитализм в России развивается с неудержимой силой, что крестьянство в действительности раскололось на непримиримые классы: сельскую буржуазию (кулачество) и сельский пролетариат, растущие за счет размываемого при капитализме среднего крестьянства.

На основе богатейшего материала Ленин вскрыл мелкобуржуазный характер крестьянской общины, нелепость и вредность народнических представлений о крестьянской общине как основе социализма.

Он доказал, что в крестьянстве уже прочно укоренились буржуазные экономические отношения.

Ярлыки:

буржуазия,

капитализм,

крестьянство,

Лени,

миф,

народничество,

община,

пролетарии,

расслоение,

Россия,

Ульянов

четверг, 14 февраля 2013 г.

О продаже хлеба царской Россией и народном голоде

"Тому, кто знает деревню, кто знает положение и быт крестьян, тому не нужны статистические данные и вычисления, чтобы знать, что мы продаём хлеб за границу не от избытка.... В человеке из интеллигентского класса такое самомнение понятно, потому что просто не верится, как это люди живут не евши. А между тем это действительно так. Не то, чтобы совсем не евши были, а недоедают, живут впроголодь, питаются всякой дрянью. Пшеницу, хорошую чистую рожь мы отправляем за границу, к немцам, которые не будут есть всякую дрянь.... Но мало того, что мужик ест самый худший хлеб, он ещё недоедает".

(А.Н.Энгельгардт. Письма из деревни (1872-1887 гг.)

(А.Н.Энгельгардт. Письма из деревни (1872-1887 гг.)

Ярлыки:

Германия,

голод,

крестьянство,

народ,

недоедание,

хлеб,

царизм,

Энгельгард

среда, 2 мая 2012 г.

Русское чудо (Производство Германия)

Русски субтитры (нажать кнопку СС)

Ярлыки:

большевики,

Германия,

крестьянство,

нищета,

Россия,

русское чудо

воскресенье, 17 июля 2011 г.

О коллективизации без истерики

Как только речь заходит о каком-нибудь явлении советской истории, таком, как коллективизация, так тут же появляется хорошо знакомый типаж "перестроечного критика", у которого на все вопросы есть ответы, и который обычно толкает спич на тему "раскулачивания", "уничтожения самых трудолюбивых", "работы за палочки". Поразительно, но за этими горластыми людьми часто идут весьма здравые товарищи, которые вроде бы должны по своему опыту отличать реальность от пустой болтовни.

Разумеется, если проверить такого критика на знание предмета, то тут же выявляется полнейшее отсутствие представления о реалиях той эпохи, незнание ключевых понятий и терминов (доходит иной раз до хохмачного:"трудодни - это работа за палочки").

Критики обычно черпали свои аргументы из перестроечной обличительной литературы. Некоторые штампы настолько характерны, что иногда можно даже сказать, из какой книги они взяты. Опыт показывает, что чем более поверхностные знания у такого критика, тем он горластее и тем более рьяно защищает свою "абсолютную истину".

А вообще, что это такое было - коллективизация?

Начать надо с данных сельхозпереписей 1920-х годов, которые есть в работах В.С. Немчинова. Обличители обычно приводят единичные примеры, тогда как Советская власть имела дела с необозримым крестьянским морем. В 1927 году было 25 млн. крестьянских хозяйств, в которых было 127,5 млн. человек. Причем имелась тенденция к увеличению количества хозяйств, поскольку в 1925 году было 23,9 млн. хозяйств. Рост количества хозяйств приводит к росту запашки (с 1925 по 1927 год было дополнительно распахано 8,6 млн. гектар).

Хозяйственники и плановики 20-х годов взирали на это крестьянское море с ужасом. Куда оно пойдет, какие будут его колебания - все это просчитывалось с большим трудом и очень приблизительно. Между тем, хлеб и цены на него жестко диктовали характер и темпы экономического развития.

Но дело было не только в этом. 25 миллионов крестьянских хозяйств, распыленных по огромной территории, составляли серьезнейшую проблему в торговле.

Даже в элементарном: купить хлеб и продать товары в деревне - были огромные трудности. Это критики думают, что все было легко и приятно, поскольку меряют своим городским опытом похожа на рынок. На деле же, создавались целые торговые и хлебозаготовительные сети, был создан огромный и могучий трест "Заготзерно", который занимался скупкой зерна у крестьян. О значимости этого треста говорит тот факт, что и до сих пор остались десятки населенных пунктов с этим названием - там раньше были конторы и элеваторы треста. Оборот каждой такой конторы составлял десятки тысяч пудов.

Это была чрезвычайно тонкая работа. Нужно было точно знать, когда у крестьян урожай, когда они будут его продавать, подготовить ссыпной пункт, весы и элеваторы, завести в конторы нужное количество денег. Любой просчет крайне негативно отражался на хлебозаготовительной кампании. Но даже скупив зерно, надо было его вывезти к железной дороге, иногда за десятки верст по бездорожью, не испортив его, не сделав некондиционным. Так что это было крайне нелегкое дело. Пожалуй, ни одна хлебозаготовительная кампания 20-х годов не обходилась без больших и малых проколов.

Хуже всего, что этот сельский торговый и хлебозаготовительный аппарат сам по себе обходился очень недешево и сам пожирал колоссальное количество средств и ресурсов.

Но, как мы знаем, Советская власть ставила задачи развития сельского хозяйства, и потому пыталась развивать в деревне сельхозкредит, поставлять сельскохозяйственные машины и проводить другие мероприятия. Это приводило к тому, на трудности торговли в деревне наворачивались трудности всех остальных мер. Советский аппарат для этого огромного крестьянского моря получался чрезвычайно громоздким и затратным.

Потому при первой же возможности в деревне стали создавать кооперативы.

Кооперативы - это и есть коллективизация, то есть организация крестьян в группы и коллективы для удобства торговли, расчетов, поставок. Это не только облегчало и упрощало советский аппарат, но и давало мощные выгоды самим крестьянам.

К примеру, кредитный кооператив. Такие кооперативы начинались с семенных ссуд, то есть выдачи ранней весной семенного материала под условие возврата с урожая. Крестьяне могли объединиться, составить заявку и в один день в села приходили подводы с семенами. Подводы кооператив мог подать перед началом посевной, чтобы не надо было хранить семена в неприспособленных хранилищах. А это лучшая всхожесть и лучший урожай. Потом крестьяне могли совместно взять денежный кредит на покупку машины или еще на какие-то нужды. В 1927 году 57,8% всех кооперативов были кредитными, при том что было 66 тысяч кооперативов, в которых состояло 7,8 млн. человек.

Были также универсальные, производственно-сбытовые кооперативы, простейшие производственные объединения - товарищества по обработке земли, колхозы, коммуны. Все это формы одного процесса - коллективизации.

Теперь о кулачестве. Дело в том, что борьба между советским государством и кулаками в деревне началась сразу после революции и не прекращалась вплоть до середины 30-х годов, пока их не додавили. После того, как прогнали помещиков, царем деревни стал кулак. Его обычно рисуют розовыми красками, мол, такой трудовой крестьянин, который все нажил своим трудом.

Если кто-то стал говорить о кулаках таким образом, то он ошибается. Он описывает не кулака, а середняка. Разница между ними не количественная, а качественная.

Во-первых, середняков было 64% всех хозяйств, то есть это было наиболее массовая категория хозяйств. В них было 70% населения деревни. В этой массе было много прослоек от бедноты, кормящейся своим хозяйством, то весьма зажиточных хозяйств. Во-вторых, основной признак середняка - мелкотоварное производство. То есть середняцкое хозяйство обеспечивало продуктами само хозяйство и поставляло продукцию на рынок небольшими партиями.

А кто же такой кулак? Это народное, деревенское название этого типа хозяйств. В советской статистике такие хозяйства назывались мелкокапиталистическими, и основная их черта - извлечение прибыли. Эти кулаки-капиталисты держали порядка 15-20% всего рынка сельскохозяйственной продукции, особенно много на хлебном рынке. Но извлечение прибыли не ограничивалось только сельским хозяйством. Прибыль кулак выжимал отовсюду: из эксплуатации батраков и наемных рабочих, из сдачи в аренду рабочего скота и сельхозинвентаря, из ссуд и кредитов. Кулак эксплуатировал сельских пролетариев, полупролетариев и беднейшую часть середняков.

Как видите, разница огромная: с одной стороны продажа на рынке излишка продукции, а с другой - извлечение прибыли.

Советское государство уже своей политикой предоставления ссуд, кредитов, сельхозтехники, разнообразной помощи бедняцким и середняцким хозяйствам ущемляло интересы кулаков, которые на этом делали прибыль. Именно поэтому борьба между государством и кулаками была столь ожесточенной.

Когда началась индустриализация, государству нужен был постоянный, более или менее регулярный и прогнозируемый приток хлеба в города и на стройки. Кроме этого, государство вынашивало планы реконструкции сельского хозяйства, перевода его на современную технику с целью увеличения производительности труда и высвобождения рабочей силы, нужной на стройках и предприятиях.

Известная "хлебная стачка" 1927 года заставила резко ускорить процессы коллективизации крестьян. Была введена контрактация посевов - или проще говоря, скупка урожая на корню по заранее оговоренной цене с известной предоплатой, а также выдачей семян, удобрений, поставки сельхозинвентаря в кредит (в Казахстане предоплата достигала примерно 20-30 рублей за гектар зерновых, самая высокая ставка была за рис - 120 рублей).

Расчет мог производиться как деньгами, так и промышленными товарами. В 1927/28 году было охвачено контрактацией 1,7 млн. гектаров, а потом пошло по нарастающей, пока в 1931/32 году не охватило 74,2 млн. гектаров или 71,1% посевов.

Что это давало? Во-первых, более прогнозируемый приток хлеба, привязанный к урожайности. Во-вторых, перекупщики и кулаки уже не могли скупать зерно и крестьян, и с распространением контрактации "хлебные стачки" оказались невозможными. Правда, операция была рискованная. Можно было легко проторговаться, если урожай оказывался больше или меньше запланированного.

В 1929/1930 году началось создание классического колхозного хозяйства. В чем была суть замысла? Во-первых, создавался энергетический центр сельского хозяйства. В 20-е годы были большие споры между сторонниками электрификации и тракторизации, но в конце 20-х годов возобладал компромисс: тракторизация была признана промежуточным этапом электрификации сельского хозяйства и основным источником машинной энергии. Машинно-тракторная станция стала центром выполнения основных полеводческих работ.

Во-вторых, от контрактации перешли к обязательным поставкам государству. Обычно критики это представляют чуть ли не как возвращение к оброку. На деле же, уже контрактация была связана с производственным снабжением деревни сортовыми семенами, удобрениями, инвентарем, промтоварами.

Обязательные поставки - это планово определенный объем продукции, который колхоз должен сдать государство за полученные для ведения хозяйства ресурсы.

Кроме этого, колхоз должен был вносить натуроплату за услуги МТС.

По сути своей, это та же система контрактации, только более упорядоченная и из которой окончательно вытесняются деньги. Весь урожай, который оставался после хлебосдачи и натуроплаты МТС, колхоз был волен распределять между колхозниками в натуральной форме, продавать или распоряжаться другим образом.

В-третьих, в середине 30-х годов наконец было завершено межевание и закрепление за колхозами земель, и была решена проблема, которая все 20-е годы вносила хаос в земельные отношения и создавала нелегальный рынок продажи и аренды земли.

Это большая ошибка представлять себе коллективизацию, как образование колхозов на основе изъятого у крестьян лошадей, скота и инвентаря. Но эта ошибка была широко распространена в 1930-1932 году, когда тракторов было мало, МТС только создавались, и ошибочных взглядов на развитие колхозов было предостаточно.

На самом деле, основные фонды колхозам, в первую очередь землю, дало государство в бесплатное и бессрочные пользование. Трактора и сложные сельхозмашины государство организовало в МТС, которые продавали услуги по машинной обработке колхозам.

Без земли и МТС колхоз ни за что бы состоялся.

Был лишь краткий период в 1929-1932 годах, когда фонды колхозов действительно собирались из того, что крестьяне вносили из своего хозяйства: лошади, плуги, бороны, жатки, разнообразный скот и постройки. Поскольку тракторов было мало, программа массового выпуска тракторов в 1930 году дала осечку, а пахать и сеять надо прямо сейчас, то вот новоявленные колхозники делали колхоз из подручных материалов.

Потом, в 1933-1934 году ситуация переломилась. Из доходов колхозов был установлен процент отчисления в неделимые фонды, на которые колхоз покупал себе нужные материалы, технику, товары. Плюс государство охотно давало кредиты на общественные постройки и давало строевой лес. С 1935-1936 годов колхозы массово стали сооружать клубы, школы, детсады.

Так что ситуация с коллективизацией вовсе не была так проста, как это обычно представляется.

Перепост

Разумеется, если проверить такого критика на знание предмета, то тут же выявляется полнейшее отсутствие представления о реалиях той эпохи, незнание ключевых понятий и терминов (доходит иной раз до хохмачного:"трудодни - это работа за палочки").

Критики обычно черпали свои аргументы из перестроечной обличительной литературы. Некоторые штампы настолько характерны, что иногда можно даже сказать, из какой книги они взяты. Опыт показывает, что чем более поверхностные знания у такого критика, тем он горластее и тем более рьяно защищает свою "абсолютную истину".

А вообще, что это такое было - коллективизация?

Начать надо с данных сельхозпереписей 1920-х годов, которые есть в работах В.С. Немчинова. Обличители обычно приводят единичные примеры, тогда как Советская власть имела дела с необозримым крестьянским морем. В 1927 году было 25 млн. крестьянских хозяйств, в которых было 127,5 млн. человек. Причем имелась тенденция к увеличению количества хозяйств, поскольку в 1925 году было 23,9 млн. хозяйств. Рост количества хозяйств приводит к росту запашки (с 1925 по 1927 год было дополнительно распахано 8,6 млн. гектар).

Хозяйственники и плановики 20-х годов взирали на это крестьянское море с ужасом. Куда оно пойдет, какие будут его колебания - все это просчитывалось с большим трудом и очень приблизительно. Между тем, хлеб и цены на него жестко диктовали характер и темпы экономического развития.

Но дело было не только в этом. 25 миллионов крестьянских хозяйств, распыленных по огромной территории, составляли серьезнейшую проблему в торговле.

Даже в элементарном: купить хлеб и продать товары в деревне - были огромные трудности. Это критики думают, что все было легко и приятно, поскольку меряют своим городским опытом похожа на рынок. На деле же, создавались целые торговые и хлебозаготовительные сети, был создан огромный и могучий трест "Заготзерно", который занимался скупкой зерна у крестьян. О значимости этого треста говорит тот факт, что и до сих пор остались десятки населенных пунктов с этим названием - там раньше были конторы и элеваторы треста. Оборот каждой такой конторы составлял десятки тысяч пудов.

Это была чрезвычайно тонкая работа. Нужно было точно знать, когда у крестьян урожай, когда они будут его продавать, подготовить ссыпной пункт, весы и элеваторы, завести в конторы нужное количество денег. Любой просчет крайне негативно отражался на хлебозаготовительной кампании. Но даже скупив зерно, надо было его вывезти к железной дороге, иногда за десятки верст по бездорожью, не испортив его, не сделав некондиционным. Так что это было крайне нелегкое дело. Пожалуй, ни одна хлебозаготовительная кампания 20-х годов не обходилась без больших и малых проколов.

Хуже всего, что этот сельский торговый и хлебозаготовительный аппарат сам по себе обходился очень недешево и сам пожирал колоссальное количество средств и ресурсов.

Но, как мы знаем, Советская власть ставила задачи развития сельского хозяйства, и потому пыталась развивать в деревне сельхозкредит, поставлять сельскохозяйственные машины и проводить другие мероприятия. Это приводило к тому, на трудности торговли в деревне наворачивались трудности всех остальных мер. Советский аппарат для этого огромного крестьянского моря получался чрезвычайно громоздким и затратным.

Потому при первой же возможности в деревне стали создавать кооперативы.

Кооперативы - это и есть коллективизация, то есть организация крестьян в группы и коллективы для удобства торговли, расчетов, поставок. Это не только облегчало и упрощало советский аппарат, но и давало мощные выгоды самим крестьянам.

К примеру, кредитный кооператив. Такие кооперативы начинались с семенных ссуд, то есть выдачи ранней весной семенного материала под условие возврата с урожая. Крестьяне могли объединиться, составить заявку и в один день в села приходили подводы с семенами. Подводы кооператив мог подать перед началом посевной, чтобы не надо было хранить семена в неприспособленных хранилищах. А это лучшая всхожесть и лучший урожай. Потом крестьяне могли совместно взять денежный кредит на покупку машины или еще на какие-то нужды. В 1927 году 57,8% всех кооперативов были кредитными, при том что было 66 тысяч кооперативов, в которых состояло 7,8 млн. человек.

Были также универсальные, производственно-сбытовые кооперативы, простейшие производственные объединения - товарищества по обработке земли, колхозы, коммуны. Все это формы одного процесса - коллективизации.

Не путать кулака с середняком и зажиточными крестьянами

Теперь о кулачестве. Дело в том, что борьба между советским государством и кулаками в деревне началась сразу после революции и не прекращалась вплоть до середины 30-х годов, пока их не додавили. После того, как прогнали помещиков, царем деревни стал кулак. Его обычно рисуют розовыми красками, мол, такой трудовой крестьянин, который все нажил своим трудом.

Если кто-то стал говорить о кулаках таким образом, то он ошибается. Он описывает не кулака, а середняка. Разница между ними не количественная, а качественная.

Во-первых, середняков было 64% всех хозяйств, то есть это было наиболее массовая категория хозяйств. В них было 70% населения деревни. В этой массе было много прослоек от бедноты, кормящейся своим хозяйством, то весьма зажиточных хозяйств. Во-вторых, основной признак середняка - мелкотоварное производство. То есть середняцкое хозяйство обеспечивало продуктами само хозяйство и поставляло продукцию на рынок небольшими партиями.

А кто же такой кулак? Это народное, деревенское название этого типа хозяйств. В советской статистике такие хозяйства назывались мелкокапиталистическими, и основная их черта - извлечение прибыли. Эти кулаки-капиталисты держали порядка 15-20% всего рынка сельскохозяйственной продукции, особенно много на хлебном рынке. Но извлечение прибыли не ограничивалось только сельским хозяйством. Прибыль кулак выжимал отовсюду: из эксплуатации батраков и наемных рабочих, из сдачи в аренду рабочего скота и сельхозинвентаря, из ссуд и кредитов. Кулак эксплуатировал сельских пролетариев, полупролетариев и беднейшую часть середняков.

Как видите, разница огромная: с одной стороны продажа на рынке излишка продукции, а с другой - извлечение прибыли.

Советское государство уже своей политикой предоставления ссуд, кредитов, сельхозтехники, разнообразной помощи бедняцким и середняцким хозяйствам ущемляло интересы кулаков, которые на этом делали прибыль. Именно поэтому борьба между государством и кулаками была столь ожесточенной.

Когда началась индустриализация, государству нужен был постоянный, более или менее регулярный и прогнозируемый приток хлеба в города и на стройки. Кроме этого, государство вынашивало планы реконструкции сельского хозяйства, перевода его на современную технику с целью увеличения производительности труда и высвобождения рабочей силы, нужной на стройках и предприятиях.

Известная "хлебная стачка" 1927 года заставила резко ускорить процессы коллективизации крестьян. Была введена контрактация посевов - или проще говоря, скупка урожая на корню по заранее оговоренной цене с известной предоплатой, а также выдачей семян, удобрений, поставки сельхозинвентаря в кредит (в Казахстане предоплата достигала примерно 20-30 рублей за гектар зерновых, самая высокая ставка была за рис - 120 рублей).

Расчет мог производиться как деньгами, так и промышленными товарами. В 1927/28 году было охвачено контрактацией 1,7 млн. гектаров, а потом пошло по нарастающей, пока в 1931/32 году не охватило 74,2 млн. гектаров или 71,1% посевов.

Что это давало? Во-первых, более прогнозируемый приток хлеба, привязанный к урожайности. Во-вторых, перекупщики и кулаки уже не могли скупать зерно и крестьян, и с распространением контрактации "хлебные стачки" оказались невозможными. Правда, операция была рискованная. Можно было легко проторговаться, если урожай оказывался больше или меньше запланированного.

От контрактации к колхозам

От контрактации оставалось совсем немного до классических колхозов.В 1929/1930 году началось создание классического колхозного хозяйства. В чем была суть замысла? Во-первых, создавался энергетический центр сельского хозяйства. В 20-е годы были большие споры между сторонниками электрификации и тракторизации, но в конце 20-х годов возобладал компромисс: тракторизация была признана промежуточным этапом электрификации сельского хозяйства и основным источником машинной энергии. Машинно-тракторная станция стала центром выполнения основных полеводческих работ.

Во-вторых, от контрактации перешли к обязательным поставкам государству. Обычно критики это представляют чуть ли не как возвращение к оброку. На деле же, уже контрактация была связана с производственным снабжением деревни сортовыми семенами, удобрениями, инвентарем, промтоварами.

Обязательные поставки - это планово определенный объем продукции, который колхоз должен сдать государство за полученные для ведения хозяйства ресурсы.

Кроме этого, колхоз должен был вносить натуроплату за услуги МТС.

По сути своей, это та же система контрактации, только более упорядоченная и из которой окончательно вытесняются деньги. Весь урожай, который оставался после хлебосдачи и натуроплаты МТС, колхоз был волен распределять между колхозниками в натуральной форме, продавать или распоряжаться другим образом.

В-третьих, в середине 30-х годов наконец было завершено межевание и закрепление за колхозами земель, и была решена проблема, которая все 20-е годы вносила хаос в земельные отношения и создавала нелегальный рынок продажи и аренды земли.

Это большая ошибка представлять себе коллективизацию, как образование колхозов на основе изъятого у крестьян лошадей, скота и инвентаря. Но эта ошибка была широко распространена в 1930-1932 году, когда тракторов было мало, МТС только создавались, и ошибочных взглядов на развитие колхозов было предостаточно.

На самом деле, основные фонды колхозам, в первую очередь землю, дало государство в бесплатное и бессрочные пользование. Трактора и сложные сельхозмашины государство организовало в МТС, которые продавали услуги по машинной обработке колхозам.

Без земли и МТС колхоз ни за что бы состоялся.

Был лишь краткий период в 1929-1932 годах, когда фонды колхозов действительно собирались из того, что крестьяне вносили из своего хозяйства: лошади, плуги, бороны, жатки, разнообразный скот и постройки. Поскольку тракторов было мало, программа массового выпуска тракторов в 1930 году дала осечку, а пахать и сеять надо прямо сейчас, то вот новоявленные колхозники делали колхоз из подручных материалов.

Потом, в 1933-1934 году ситуация переломилась. Из доходов колхозов был установлен процент отчисления в неделимые фонды, на которые колхоз покупал себе нужные материалы, технику, товары. Плюс государство охотно давало кредиты на общественные постройки и давало строевой лес. С 1935-1936 годов колхозы массово стали сооружать клубы, школы, детсады.

Так что ситуация с коллективизацией вовсе не была так проста, как это обычно представляется.

Перепост

Ярлыки:

кооперативы,

крестьянство,

кулак,

мифы,

МТС,

сельское хозяйство,

середняк

Подписаться на:

Сообщения (Atom)